今回は、歴史の深い和紙と現代社会に欠かせない洋紙に注目し、それぞれの歴史や分類についてご紹介します。

和紙と洋紙が誕生した歴史背景

まず、和紙と洋紙について、紙の歴史に沿ってご紹介していきます。

和紙は元々中国由来の手すき製法で作られた日本製の紙で、明治時代まで日本で主流の紙として使われていました。

世界最古の紙は中国にて発見され、紙の製造方法が生み出された原点は中国といわれています。

そして、その製紙方法が日本に伝わって以降、日本は独自に製造技術を改良・発展させていき和紙が生まれました。

7世紀~11世紀ごろまで和紙は貴重で、写経用の紙としての需要を経て、貴族や武家の一部で使われるようになりました。

その後、絵画作品や建築用の資材などに使われ、江戸時代にようやく生産性が向上し、一般庶民にも広く使われるようになっていきました。

一方、中国で初めて製紙技術が誕生して以降、その技術は中東~西洋にも次第に伝えられていきます。

やがて、紙の文化は世界中に広まり、同時に製紙技術も発展していきました。

そして、西洋で初めて木材を原材料とした機械製紙が発明され、これにより誕生した紙が現代でもっとも一般的に普及される洋紙になります。

印刷技術の発展も相まって、紙の需要は世界上で大きく広がりを見せ、日本でも近代以降に洋紙の製紙技術が欧米から伝えられたことで洋紙を使う文化が浸透しました。

機械で量産ができる洋紙に対して、和紙は手すき作りのため、主流は次第に洋紙へと切り替わっていきました。

和紙について

次に和紙と洋紙それぞれどのような特徴と分類があるのかをご紹介します。

和紙の特徴

和紙は特に大きな分類はなく、用途に応じて厚さや模様などが変わるといった形になります。

書物や絵画のための用紙はもちろん、その耐久性の良さから民芸品の素材や文化財の修復材料などにも用いられることが多いです。

ですが、生産性が高くなく、一般に流通する量は限られています。

現代の日本において日常で使う紙のほとんどは洋紙となっていますが、日本独自に進化して作り出された和紙は、その独特な風合いや製紙の技術力の高さなどから海外の評価が非常に高くなり、ついにはユネスコ無形文化遺産に「和紙:日本の手漉和紙技術」として2014年に登録されました。

余談ですが、日本の紙幣は和紙と同じ原料で作られています。

明治時代に初めてお札の原料として“みつまた、アバカ”が採用され、その後現代まで同じ原料を使って日本の紙幣は作られています。

最近では和紙の風合いに仕上げた紙(製造方法や素材が本来の和紙と異なる≒洋紙)も作られていて、身近なものだと障子の張り紙や習字の半紙などで量産可能な和紙風の洋紙が使われていたりもします。

洋紙について

洋紙の特徴

洋紙は現代において一般的に広く普及している紙ですが、洋紙の中には様々な種類の紙が混在しています。

大分類として“紙”と“板紙”に大きく住み分けすることができます。

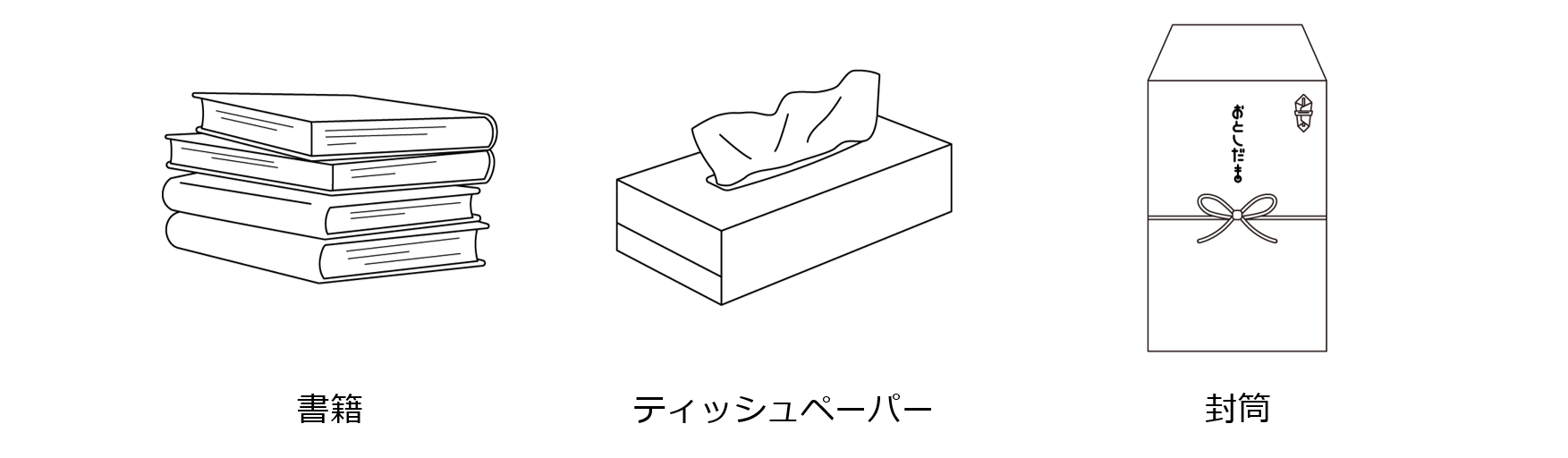

まず、“紙”には皆さんが日常で目にする印刷用紙(書籍やコピー用紙etc…)、新聞巻取紙(新聞紙)、衛生用紙(ティッシュペーパーetc…)、包装紙(封筒やクラフト紙etc…)が含まれていて、これらに該当しない紙は雑種紙に区別されます。

例えば工業用の電気絶縁紙、建物の壁紙、吸水紙、トレーシングペーパーなどが雑種紙に該当します。

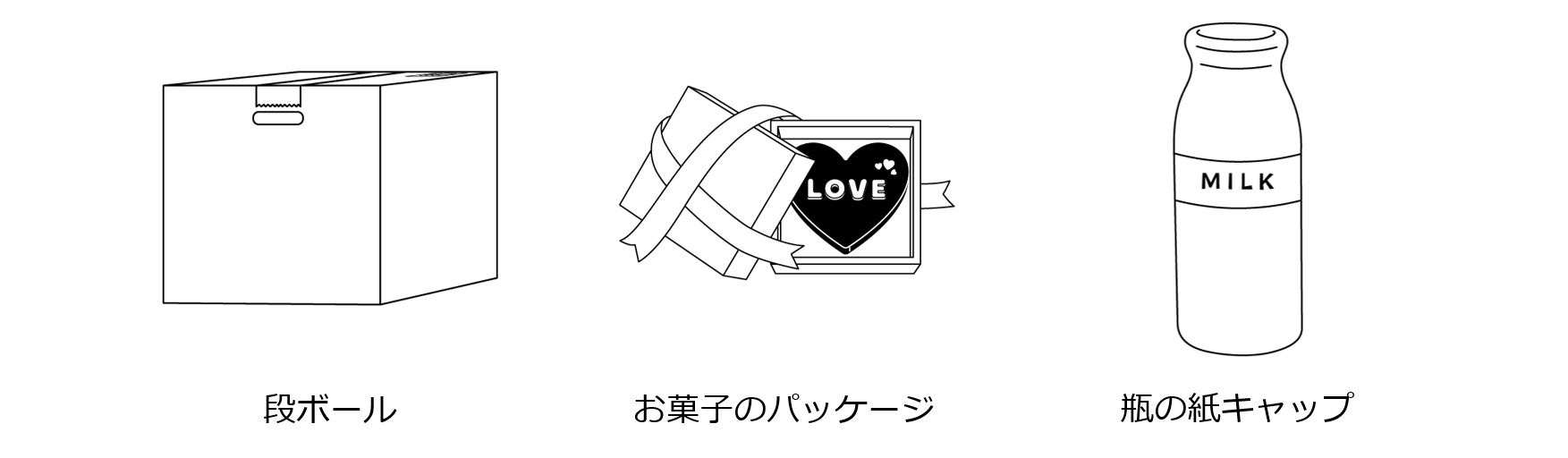

一方、板紙は段ボールや紙器用板紙(お菓子のパッケージや瓶の紙キャップetc…)など厚みや硬さのある紙が含まれていて、この2種類に該当しないものはその他板紙に振り分けられます。

例えば、石膏ボードに使われる板紙やラップなどを巻き付ける紙製の筒などがその他板紙に該当します。

このように、洋紙には用途に応じた多種多様な仕様の紙が含まれています。

ペーパーレスが加速する現代ですが、一方で脱プラスチックも並行して進んでいて、紙製のパッケージ類などが注目されています。

また、デジタル化が進む現代ですが、手に取ったり形として保管もできる紙媒体の広告も需要が高く、あたたかみや特別感を感じられる媒体として再注目されています。

最後に

ガリバーはDMの印刷・発送にとどまらず企画からお客様を全面サポートしています。

この記事の詳細やDMサンプル、成功事例などお気軽にお問い合わせください。